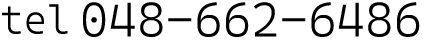

歯茎が腫れる原因とは?

1.歯茎が腫れる原因とは?

歯茎が腫れてしまうと、口の中が違和感を感じたり、食べ物を咀嚼するときに痛みを感じたり、場合によっては出血してしまう事もあります。

歯茎が腫れる原因はさまざまあります。

以下歯茎が腫れる原因をまとめました。

2.歯周病

歯茎が腫れる主な理由のひとつは歯周病です。

歯周病は、歯垢(プラーク)や歯石が歯茎の周りにたまり、細菌の繁殖を引き起こすことで起こります。

歯周病の初期段階では、歯茎が腫れて赤くなり、触ると出血することがあります。

これを歯茎が炎症を起こした段階の事を歯肉炎と言います。

炎症は歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間の隙間に自然にできるもので、歯垢や歯石がたまることで大きくなってしまいます。

歯周病が進行すると、歯肉の下にある歯周組織が破壊されてしまいます。

この段階では、歯茎の腫れがより深刻になり、歯がぐらついたり、歯ぐきから膿が出たりすることもあります。

3.歯肉炎(しにくえん)

歯肉炎は、歯周病の初期段階として現れる炎症です。

歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌や食べかすが歯茎の周りにたまり、それが原因で炎症が起こることがあります。

歯茎が腫れると、通常のピンク色から赤くなり、触れたり歯を磨くと出血することがあります。

また、歯茎の腫れは歯の周りにプラークがたまることで悪化することもあります。

歯肉炎は早期に対処しないと、より深刻な歯周病へと進行するおそれがありますので、早めの治療が重要です。

4.歯周炎

歯周炎は、歯茎の周りにある歯周組織の炎症です。

歯周炎は歯垢(プラーク)や歯石が歯茎の周りにたまり、細菌の繁殖を引き起こします。

これにより、歯茎は赤く腫れ、触れると出血することがあります。

歯周炎の段階では、炎症は歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の隙間にも広がることがあります。

歯周炎が進行すると、歯茎の腫れがさらに深刻になり、歯周組織が破壊されることがあります。

この状態は歯周病と呼ばれ、歯のぐらつきや膿の形成など、より深刻な問題を引き起こす可能性があります。

早期の段階で歯周炎を治療することが重要です。

歯科医師に相談し、適切な処置を受けることで、歯周炎の進行を抑えられます。

5.親知らず

親不知は、通常の歯よりも後に生えてくる大臼歯です。

歯列の状態や顎の大きさによっては、親不知が正常な位置で生えることができず、部分的に出てきたり、完全に埋まってしまったりすることがあります。

親不知が部分的に出ている場合、歯垢や食べ物が親知らず周辺に蓄積しやすくなります。

蓄積が進むと炎症が引き起こされ、歯茎の腫れや痛みが生じることがあります。

親知らずの周りにできてしまった炎症の事を病名だと智歯周囲炎ともいいます。

また、完全に埋まった親不知の場合、周囲の歯茎に圧力がかかり、歯茎の炎症や腫れを引き起こすこともあります。

そのため、親不知によって歯茎の腫れが起こることがあります。

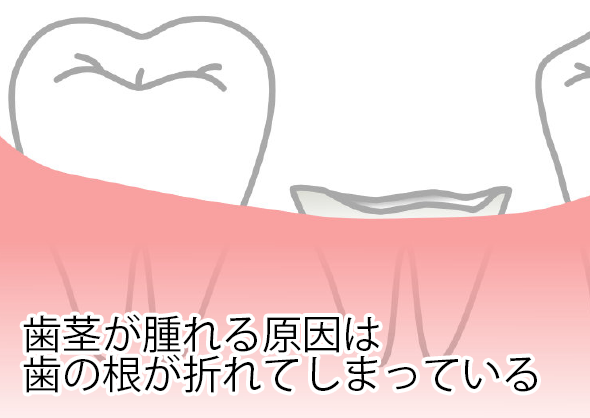

6.歯の根が折れてしまっている

歯の根っこが折れてしまっている症状を医学用語では歯根破折といいます。

さまざまな要因によって起こることがあり、歯ぎしりや噛み合わせの問題、外部からの強い力が加わったり、主に歯が弱っている場合に起こることがあります。

歯根破折が起こると、歯茎の炎症や腫れ、歯の動揺、痛みなどの症状が現れることがあります。

また、歯根破折が進行すると、歯の根の一部が露出してしまい、感染や歯周病のリスクも高まることがあります。

他にも歯茎の腫瘍や、口内炎などさまざまな原因から歯茎は腫れます。

7.歯茎の腫れを放置するとどうなる?

上記のように歯茎の腫れの原因は様々あります。

歯茎が腫れるということは、炎症は歯周病の初期段階である歯周炎など病状が進んでいるサインです。

進行すると歯周組織の破壊や歯の損失のリスクが高まります。

また腫れた歯茎から感染が広がる事もあり、感染が進むと顎の骨にまで及び、骨や周囲の組織を破壊する可能性があります。

顎関節の痛みや顔面腫脹、リンパ節の腫れなどの症状も発生することがあります。

歯茎がはれてしまったら、症状にもよりますが、自然と治る事はありません。

場合によっては痛みが引くことはあるかもしれませんが、症状は進行している可能性が高いです。

一度診断を受ける事をおすすめいたします。

8.応急処置

口を温かい塩水でうがいする

温かい水に小さじ半分の食塩を溶かし、口を数秒間うがいします。

これにより、歯茎の炎症を和らげることができます。

氷などでひやす

歯茎の腫れを抑えるために、氷を薄い布で包み、腫れた部分に数分間当てます。

直接氷を当てないようにしましょう。

痛み止めを服用する

薬局などで売っている炎症や発熱を和らげる薬を購入し服用

※上記はあくまで痛みを抑えるためであり、症状自体は改善され無い事が多いです。

8.歯茎の腫れの治療の流れ

歯茎の腫れの原因がわかったら内容にあった治療を行います。

1. 歯科検査:まずは歯茎の腫れの原因を解明するため、口腔内の検査を行います。

診断することで原因がわかり、治療方法をご提示します。

軽度の腫れであれば、歯垢や食べかすによる事が多いので、歯石を除去し消毒し、日ごろの歯磨きで腫れは引きます。

場合によっては炎症を緩和する鎮痛剤を処方いたします。

2. 歯茎の腫れに応じた治療を行います。

症状に応じた治療を行います。

歯茎の腫れ自体は1回~数回で収まり痛みもひく事もありますが、歯茎の腫れを引き起こした原因となる治療を行います。